XRPはどんな仮想通貨なのか

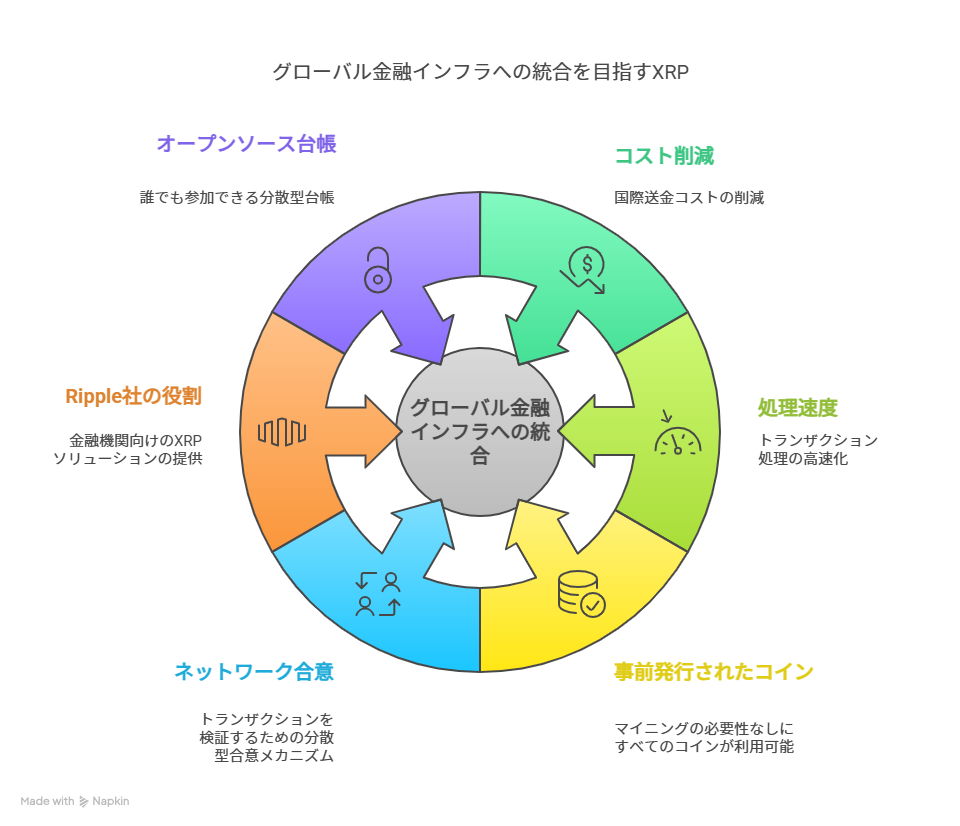

XRP(リップル)は、国際送金におけるコスト削減と処理速度の向上を目的として開発されたデジタル資産です。他の多くの仮想通貨と異なり、XRPはマイニングを必要とせず、既にすべてのコインが発行済みである点が特徴です。ビットコインのように計算資源を消費して新たなコインを生成する仕組みではなく、ネットワークの合意によって取引を成立させます。

Ripple社はXRPの開発主体ではないものの、XRPを活用した国際送金ソリューションを提供しており、金融機関向けの導入を積極的に進めています。これにより、XRPは単なる仮想通貨の域を超え、グローバルな金融インフラの一部として位置づけられつつあります。

XRP Ledgerは分散型かつオープンソースの台帳技術であり、誰でもノードを立てて参加可能です。トランザクションの検証と処理は分散的に行われ、高速かつ効率的なネットワーク運用が可能となっています。

XRP Ledgerの技術的な特徴

XRP Ledger(XRPL)は、Ripple独自の合意形成プロトコルであるRPCA(Ripple Protocol Consensus Algorithm)を用いて取引を検証・承認します。RPCAでは、あらかじめ信頼されたノード(UNL:ユニークノードリスト)をベースに合意を形成し、迅速でエネルギー効率の高い処理を実現しています。

XRP Ledgerの最大の強みはそのスピードとスケーラビリティです。通常のトランザクションは平均3〜5秒で完了し、1秒あたり最大1500件以上の処理能力を有しています。これは、クレジットカード決済など既存の金融インフラと比べても遜色のないレベルです。

また、XRPLはトークンの発行が可能で、法定通貨をトークン化して送受信したり、企業独自の資産を発行したりすることもできます。これにより、CBDCの基盤技術としても注目を集めています。最近ではAMM(自動マーケットメイカー)の導入も検討されており、DeFi分野での応用も視野に入っています。さらに、NFT(非代替性トークン)の発行・取引機能も備えており、XRPLは総合的なデジタル資産プラットフォームへと進化を遂げつつあります。

XRPの経済設計と手数料の仕組み

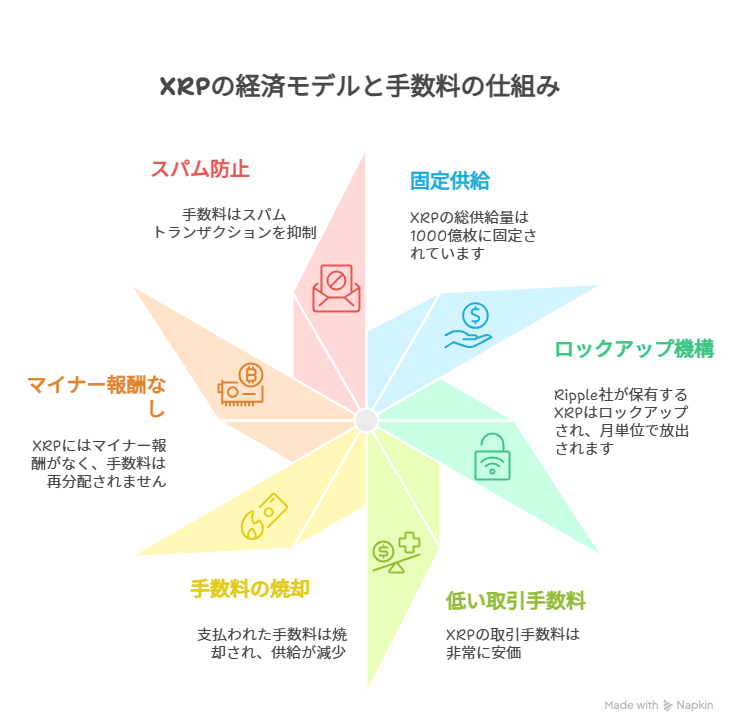

XRPの供給総量は1000億枚とあらかじめ固定されており、新規発行はありません。Ripple社が保有するXRPの多くはロックアップされており、月単位で限定的に市場に放出されています。このロックアップ機構により、供給の過剰を防ぎ、価格の安定を図る仕組みが設計されています。

取引手数料は非常に安価で、標準でわずか0.00001XRP(10 drops)程度です。この手数料はネットワークの混雑度によって変動することはありますが、他のブロックチェーンと比べて圧倒的に低コストです。また、支払われた手数料は焼却(バーン)されるため、XRPの総供給量は時間とともにわずかずつ減少していきます。

XRPにはマイナー報酬が存在しないため、取引の手数料がネットワークに再分配されることはなく、持続的に供給が縮小するデフレ的性質を持っています。これは長期的に価格上昇を促す要因の一つと見なされています。

さらに、XRPはスパムトランザクションの抑制にも配慮した設計になっており、極めて安価であっても手数料が必要であることで、不正な取引の氾濫を防止する仕組みを実現しています。

国際送金やブリッジ通貨としての役割

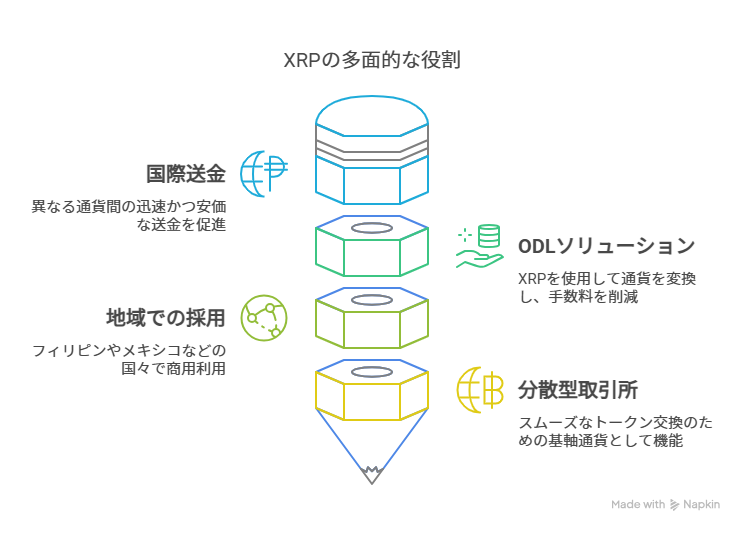

XRPの主たる用途は、異なる通貨間の国際送金におけるブリッジ通貨としての機能です。Ripple社の提供するODL(On-Demand Liquidity)ソリューションは、XRPを用いることで送金元の通貨を一度XRPに変換し、送金先で再び現地通貨に変換するという構造を取っています。

これにより、従来必要だった中継銀行や複数通貨間の両替手数料を排除し、即時で安価な送金が実現可能になります。特にフィリピンやメキシコ、ブラジルなど送金需要の高い地域では実際に商用利用されており、日本のSBIレミットをはじめとする企業もこの技術を採用しています。

また、XRPは分散型取引所(DEX)における基軸通貨としても活用されており、複数のトークン間のスムーズな交換を可能にするブリッジ通貨としての需要も高まりつつあります。

Ripple社の戦略と今後の展開

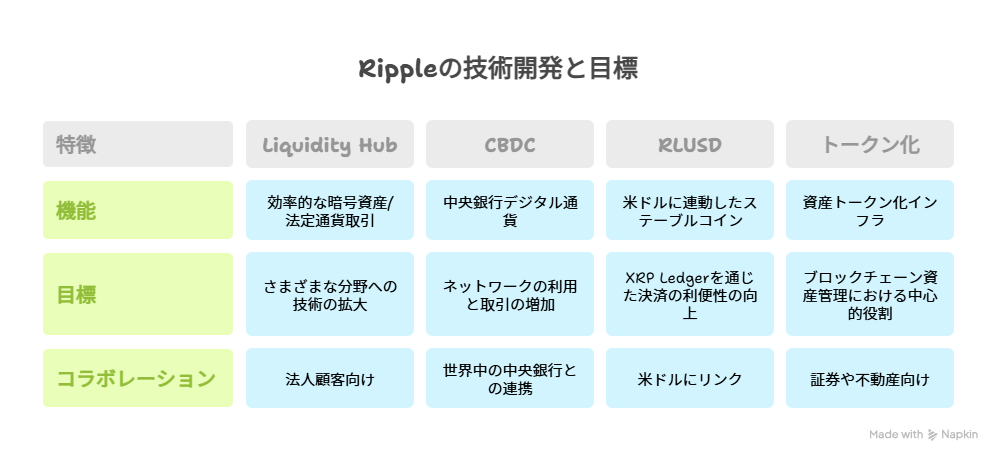

Ripple社はXRPの価値を高めるため、国際送金に限らず幅広い分野への技術展開を行っています。Liquidity Hubというサービスを通じて、法人顧客がさまざまな暗号資産や法定通貨を効率よく取得・送信できる仕組みを構築しています。

また、世界中の中央銀行との連携によるCBDCの実装実験を展開しており、ブータン王国やパラオ共和国との協業が進行中です。Ripple社は、これらCBDCがXRPL上で機能するよう設計することで、ネットワーク全体の利用拡大と取引数の増加を目指しています。

さらに、2024年には米ドルに連動したステーブルコイン「RLUSD」の発行も計画されており、XRP Ledgerを通じた決済の利便性が大きく向上する見通しです。

Ripple社は将来的に、証券トークンや不動産などのトークン化にも対応可能なインフラを整備する構想を描いており、ブロックチェーンを基盤とした資産管理の中心的役割を担うことを目指しています。

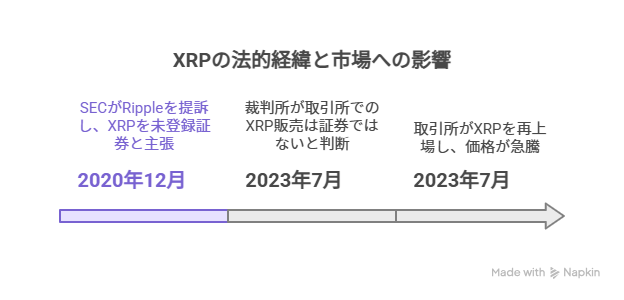

SECとの訴訟とその影響

2020年12月、米証券取引委員会(SEC)はRipple社とその幹部を相手取り、XRPが未登録証券として販売されたと主張して提訴しました。この訴訟は暗号資産業界全体に大きな波紋を広げ、市場に一時的な混乱をもたらしました。

しかし2023年7月、米連邦地裁は「取引所での個人間売買は証券取引に該当しない」との判断を下し、Ripple社にとって部分的な勝訴となりました。これにより、米国の複数の仮想通貨取引所がXRPの取扱いを再開し、XRP価格は急騰しました。

この裁判の結果は、今後の暗号資産規制の方向性を占う重要な前例となり、多くのプロジェクトが注目する判例となっています。

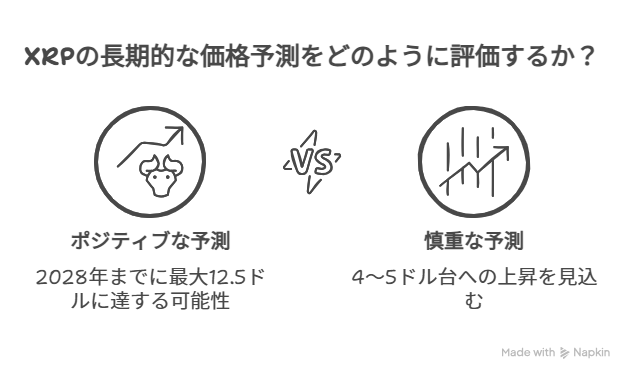

XRPの長期的な価格予想

XRPの将来的な価格予測には幅がありますが、長期的な視点ではポジティブな見方も多く見られます。スタンダード・チャータード銀行は、XRPが2028年までに最大12.5ドルに達する可能性があるとする予測を発表しており、その他のアナリストも4〜5ドル台への上昇を見込んでいます。

価格の動向には、実需の拡大が重要な鍵を握ります。ODLの利用増加、CBDCとの連携、ステーブルコイン発行、そしてETFなどの金融商品への採用といった要素が組み合わさることで、XRPの評価はより確固たるものになるでしょう。

また、Ripple社のグローバル展開や訴訟リスクの低下によって、投資家心理が安定し、長期的な保有層の増加も価格の支えになる可能性があります。

まとめ

XRP(リップル)は、高速・低コストな国際送金を実現するデジタル通貨として、独自の地位を確立しています。技術的な先進性とRipple社の積極的な戦略展開により、その応用範囲は送金の枠を超え、CBDC、DeFi、NFT、ステーブルコインなど幅広い分野へと広がりを見せています。

SECとの訴訟を経て規制の不透明感がやや払拭された今、XRPは再び脚光を浴びています。今後の市場動向、採用拡大、金融業界との連携次第で、XRPは長期的に大きな成長が見込める資産であるといえるでしょう。

コメント